‘크래프트 정신’의 선두국 미국… 그 뒤의 우여곡절史

‘1차세계대전 발발’ 독일에 대한 반감군중들 거센 분노에 금주법 만들어져

밀주에 마피아까지 판치는 결과 초래

카터, 홈브루잉 허용에 ‘맥주 르네상스’

지미 카터 전 미국 대통령이 1978년 10월 14일, 자가양조를 허용하는 법안에 사인했다는 내용의 기념포스터.

CNN

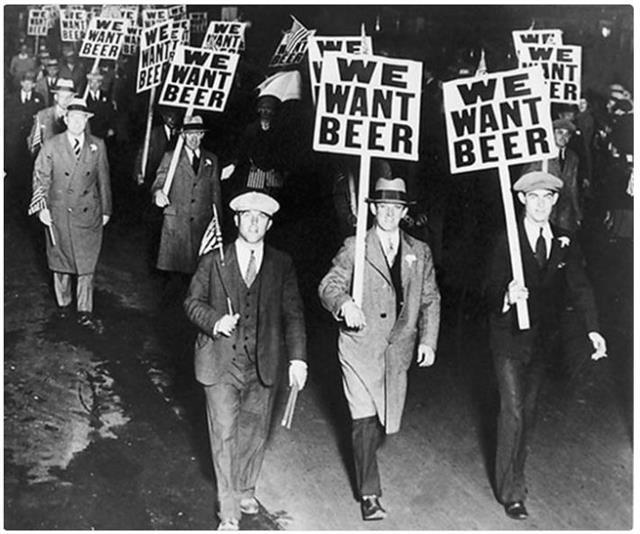

금주법이 미 의회를 통과하자 뉴욕 시민들이 술을 버리고 있는 모습.

CNN

CNN

처음부터 미국이 크래프트 맥주의 천국이었던 것은 아닙니다. 미국도 과거 지독한 ‘맥주 암흑기’를 거쳤습니다. 때는 100여 년 전으로 거슬러 올라갑니다 1919년 1월 16일, 미국 의회에서 알코올 함량 0.5% 이상의 음료를 제조, 운송, 판매하는 것을 일절 금지하는 금주법이 통과됐습니다. 미국처럼 개인의 자유와 책임이 중요시되는 나라에서 어떻게 이런 법이 생겨난 걸까요.

미국에선 1800년대 후반부터 독실한 기독교 신자들이 금주 캠페인을 벌였습니다. 대부분 종교적인 믿음이 굳건한 사람들이었지만, 만취해 소동을 일으키는 남성 취객들에게 질려 분노에 찬 여성도 많았다고 합니다. 실제로 캠페인 지지자의 60%는 여성이었습니다. 이들의 금주 운동에 힘이 실린 건 제1차세계대전이 벌어진 직후였습니다. 당시 미국에서는 전쟁을 일으킨 독일에 대한 반감이 퍼져 있었는데, 마침 미국의 독일계 이민자들 가운데 맥주 양조업에 종사하는 이들이 많았습니다. 대표적인 인물이 오늘날 세계최대맥주회사로 성장한 안호이저부시-인베브(AB인베브)의 설립자 안호이저 부시입니다. 주류 업계에 종사하는 독일계 이민자들은 곧 비난의 대상이 되었고, 금주 운동은 대중의 전폭적인 지지를 받아 의회에서 금주법안이 통과되기에 이릅니다.

리버타운 브루잉 트위터

1919년 미 시민들이 “우리는 맥주를 원한다”는 팻말을 들고 금주법 시행에 대한 반대 시위를 하고 있다.

리버타운 브루잉 트위터

리버타운 브루잉 트위터

마침내 프랭클린 루스벨트 대통령은 1933년 금주법을 폐지했습니다. 그러나 폐해는 이미 너무 컸습니다. 소규모 양조장에서 만들었던 다양한 스타일의 맥주는 모두 사라졌고, 냉장시설을 이용해 아이스크림을 팔아 암흑기를 버텨낸 대규모 양조장만 살아남았습니다. 1914년 1345개에 달했던 미국 전역의 양조장은 1970년대 44개로 움츠러들었습니다. 대규모 양조장들이 원가 절감과 대량 생산에 유리한 라거 맥주 생산에 집중한 결과 미국인들은 수십 년간 버드와이저 스타일의 가벼운 라거 맥주만을 마셔야 했습니다. 사람들은 당시 불법이었던 홈브루잉(자가양조)을 몰래 하면서 맛있는 맥주에 대한 욕구를 채웠습니다.

이런 가운데 1978년, 지미 카터 정부는 홈브루잉을 전격 허용했습니다. 이제 예전처럼 가정집에서 맥주를 만들어 마실 수 있게 된 것입니다. 합법적으로 홈브루잉을 즐길 수 있게 되자 가양주 문화가 되살아나기 시작합니다. 당시 유행이었던 히피 문화의 영향으로 청년 세대가 독특하고 다양한 맥주를 찾는 분위기도 한몫했습니다. 개성 있는 맥주를 생산하는 소규모 양조장들은 샌프란시스코 등 캘리포니아 지역을 중심으로 다시 생겨났고, 인기를 얻어갔습니다.

크래프트맥주라는 말도 이 시기에 탄생했습니다. 양조사들은 금주법 기간 동안 사장된 다양하고 독특한 맥주 레시피를 다시 부활시켰을 뿐만 아니라 새로운 부재료를 넣어 기존에 없던 맥주 스타일을 창조해 냈죠. 이는 라거 일색이었던 맥주 시장에 지각변동을 일으킵니다. 임페리얼 인디안페일에일(IPA), 블랙 IPA, 아메리칸 와일드에일 등 미국 특유의 독특한 크래프트 맥주 스타일은 이렇게 세상에 나왔습니다.

미국 크래프트 맥주의 다양성과 독특함은 곧 전 세계 맥주 마니아들의 입맛을 사로잡았습니다. 2000년대 이후 크래프트 맥주 열풍이 퍼져 이제는 유럽, 남미, 아시아 어느 국가를 가도 미국식 크래프트 맥주를 생산하는 양조장을 쉽게 발견할 수 있게 됐습니다. 한국에서도 2010년대 이후 크래프트 맥주가 알려지면서 맥주 시장의 판도가 뒤바뀌었습니다. 개인의 취향이 세분화되고 다양성이라는 가치가 존중되는 최근의 소비시장에서 미국식 크래프트 맥주의 인기는 좀처럼 식지 않을 것으로 보입니다.

macduck@seoul.co.kr

2018-09-28 39면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지