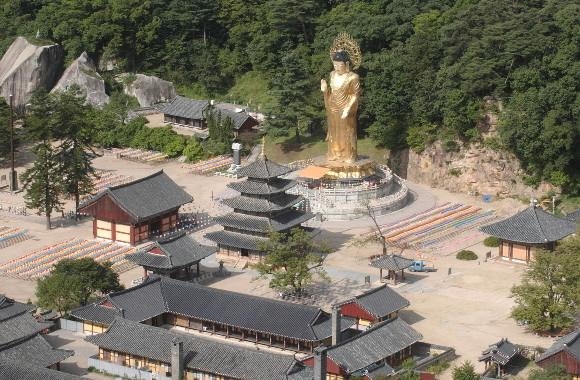

충북 보은 속리산 법주사 전경

충북 보은 속리산 법주사 전경

법주사 천왕문

임진왜란과 병자호란 당시 의병장 벽암 각성이 조성한 법주사 천왕문

사천왕이 한국불교에서 임진왜란 이후 갑자기 부각된 존재는 아니다. 사천왕상은 통일신라시대부터 조성되기 시작해 고려를 거쳐 조선시대로 이어졌다. 신라시대에는 경주 사천왕사터의 소조 사천왕이나 감은사터 석탑의 사리장엄같은 소규모 조각상이나 불탑에서 나타난다. 고려시대에도 석탑·석등이나 구리거울에 조각한 경상(鏡像)에 보인다.

법주사 천왕문에 모셔진 동방지국천의 발밑에 깔린 악귀

법주사 천왕문에 모셔진 동방지국천의 발밑에 깔린 악귀. 왼쪽이 병자호란을 일으킨 청나라 태종 홍타이지, 오른쪽이 임진왜란을 일으킨 토요토미 히데요시라는 전설이 내려온다.

법주사는 1624년, 순천 송광사는 1628년, 화엄사는 1632년, 완주 송광사는 1649년 이전 천왕문을 조성한다. 이후 고흥 능가사와 홍천 수타사, 고창 선운사, 청도 적천사, 남해 용문사, 하동 쌍계사, 양산 통도사, 안성 칠장사, 서울 봉은사, 여수 흥국사, 영광 불갑사에도 천왕문이 잇따라 세워졌다.

사모관대 차림의 인물

사모관대 차림의 인물은 무능한 조정의 관료를 상징하고 있다고 보아야 좋을 것이다.

천왕문은 종교건축의 좁은 의미를 뛰어 넘어 임진왜란과 병자호란의 교훈을 잊지말라는 메시지를 담은 일종의 기념비다. 불교를 탄압한 유교국가 조선에서 위기에 처한 국가를 구해낸 불교를 기억하라는 무언의 상징물이다. 모든 문화재는 구체적인 역사의 산물이기도 하다는 사실을 천왕문과 사천왕의 사례에서도 실감할 수 있다.

광복절 70주년 연휴를 맞아 전국 어디든 절을 찾는다면 혹시 천왕문이 있는지 눈여겨 볼 일이다. 뜻밖의 장소에서 선조들의 구국정신과 항일정신을 되새겨 볼 수 있는 기회다.

글 서동철 수석논설위원 dcsuh@seoul.co.kr

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지